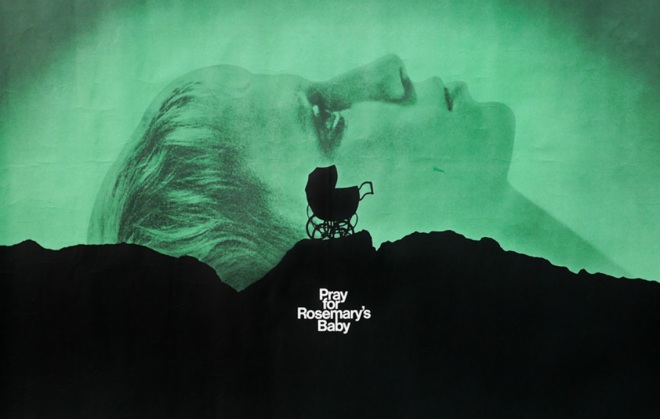

1968年,在女性主義運動爭取墮胎權風起雲湧之際,有一部電影回應了這段歷史,它叫做《失嬰記》(Rosemary’s Baby)。[1]

乍看之下,《失嬰記》與墮胎權的關係不大。米亞法洛(Mia Farrow)扮演的蘿絲瑪麗是典型的中產階級白人女子。她不只不想墮胎;相反的,她急欲擁有孩子,與丈夫共築家庭。可是,這也正是《失嬰記》恐怖的起點。我們都知道,蘿絲瑪麗在最後懷上的是惡魔之子。於是,《失嬰記》最激進的地方,不在於將賤斥再現為恐怖,而在於將西方婚家體制中最被歌頌、最被美化、也最被自然化的中產階級白人母親經驗,化為恐怖的最中心。

《失嬰記》是一則女性歌德(female gothic)故事。「女性歌德」原由莫爾(Ellen Moers)在《文學女人》(Literary Women)中提出,認為女性小說家將自己對家居空間與身體的恐懼,轉化為歌德小說中的文學再現型態。[2] 莫爾原先指涉的是十八世紀起由女性創作出的歌德文學,但後來「女性歌德」的意義也延伸至各種文本再現。[3]《失嬰記》的原著小說家雷文(Ira Levin)不是「女性」,但是就《失嬰記》處理女性對家居空間、對身體(與生產)的焦慮,並將此焦慮化為一則現代歌德寓言來看,《失嬰記》當然也可以被擺置在女性歌德的文學傳統下討論。

《失嬰記》中的歌德符碼不少。歌德文學最不可或缺的,便是歌德古堡。打從一開始,《失嬰記》就開宗明義地將故事擺放在歌德空間之中。蘿絲瑪麗與丈夫蓋伊原本即將入住一幢幾何現代建築,卻意外候補到布朗佛大廈(Bramford)的四房公寓。布朗佛大廈的名字,當然是對《德古拉》(Dracula)作者史托克(Bram Stoker)的刻意召喚。但更重要的是,布朗佛大廈是一幢維多利亞式建築,保留的是前一個世紀的物質結構。於是,《失嬰記》雖然設定於六〇年代的紐約,蘿絲瑪麗走入的,卻是一個與現在並存的過去,與黑影共存的家居。

《失嬰記》因此化為一則「弔詭」(uncanny)的現代寓言。在佛洛伊德(Sigmund Freud)的理論中,弔詭指的是既熟悉又不熟悉的經驗,而那正是整個故事中蘿絲瑪麗對家居、對身體的感受。布朗佛大廈是「弔詭」的家。蘿絲瑪麗一再發現家裡的異狀,從未在家居空間中感到安定。這樣的焦慮一路延續到蘿絲瑪麗懷孕以後。她與自己的身體越來越陌生,甚至發現身體前所未見的面向。於是,就連蘿絲瑪麗的身體,也化為一個「弔詭」的歌德空間。透過這樣的「弔詭」再現,《失嬰記》「歌德化」(gothicize)原本「熟悉」的家居空間,「歌德化」原本「自然」的女性身體,最終揭露一個殘酷的事實──那個你以為能夠保護自己的私有空間,有可能正是最剝削你的恐怖中心。[4]

在《失嬰記》後半段,蘿絲瑪麗逐漸懷疑丈夫與醫生皆對自己不利。她的懷疑與焦慮不只是單純的個人情緒,而是對婚家與醫療體制的積極反抗。瑪可斯(Sharon Marcus)就認為,《失嬰記》中再現的女性懷孕焦慮,可以被視為一種抵抗式的「女性偏執」(female paranoia)。[5] 她指出六〇年代醫學論述對胎盤的重新認識,促成了醫生對懷孕女體更細緻的技術管理;而「後傅柯」的我們都知道,這是現代醫療體制透過「論述」對主體進行的權力掌控。薇拉瑞斯(Karyn Valerius)進一步主張,《失嬰記》中對婚姻伴侶與醫學權威提出質疑的女性焦慮,不只是一種「女性偏執」,更是具有顛覆意義的「女性主義偏執」(feminist paranoia)。[6] 蘿絲瑪麗起初天真信仰自己可以在現代醫療體制中得到幫助,想像一旦抵達乾淨明亮的醫院便能遠離危險,卻在希爾醫生將她交還給薩博斯坦醫生與丈夫的過程中意識到,正是這個與婚家彼此共謀的現代醫療體制,在在背叛了她。

那麼,我們該如何解讀《失嬰記》的結局?在得知真相以後,蘿絲瑪麗起初雖然無法接受,最後卻重新佔據了母親的位置,一邊搖著嬰兒床,一邊露出溫柔的笑容。瑪可斯認為結局以此神聖母性圖像,中和了「女性偏執」的批判力量。但是,薇拉瑞斯卻認為,《失嬰記》的結局不是對「母性」的神聖理想化,而是對「母性」的批判式諷刺。就連對惡魔之子,蘿絲瑪麗都能溫柔以待,《失嬰記》的結局告訴我們,最恐怖的,可能不是惡魔,而是那個被無止盡神聖化與自然化的中產階級白人母親圖像。

正是這樣對婚家體制與女性身體的「歌德化」,讓原本「自然」的重新「不自然」,讓原本「熟悉」的再次「去熟悉」,使得《失嬰記》必須被放置在六〇年代風起雲湧的女性主義運動與墮胎辯論歷史中產生意義。[7] 其實,除了歌德敘事之外,《失嬰記》也有更為明確的墮胎指涉。當蘿絲瑪麗的好友哈奇得知兩人即將入住布朗佛大廈時,曾提起不少「都會傳說」;其中一則,便是1959年曾有人在布朗佛大廈的地下室中,發現一具被報紙包裹起來的嬰屍。而蘿絲瑪麗在故事早期認識的街頭女子泰瑞,是卡斯特維夫婦更早的目標;在得知自己懷上惡魔之子以後,泰瑞寧可選擇自我毀滅,也不願讓胎兒存活。最後,在《失嬰記》的原著小說中,當蘿絲瑪麗發現自己生下惡魔之子以後,曾想過把孩子扔出窗外,然後和泰瑞一樣跳樓自殺。[8] 蘿絲瑪麗可能企圖殺子──這個在電影版中「被消失」的段落,是《失嬰記》對墮胎權最直接的呼應。

很多人不知道,雷文在三十年後出版了續集《蘿絲瑪麗之子》(Son of Rosemary)。《蘿絲瑪麗之子》揭露《失嬰記》所發生的一切皆為蘿絲瑪麗的夢境;某種程度上,可以說是削弱了前作中「女性主義偏執」的批判力道。不過,結局同時暗示蘿絲瑪麗的夢境可能不是單純的夢境,而是一個預兆。如果蘿絲瑪麗的夢境不是夢境,而是預兆,那麼,它也和《失嬰記》一樣試圖告訴我們,最「熟悉」的可能最陌生,最「自然」的可能最致命,而那個反覆頌揚「從此過著幸福快樂的日子」的婚家體制,也可能是最可怕。

__________________________________________

註解

[1] 《失嬰記》改編自雷文於1967年出版的同名小說。這不是雷文唯一一部回應女性主義運動的作品。1972年,雷文在科幻小說《超完美嬌妻》(The Stepford Wives)中,寫出了郊區主婦被丈夫變為機器人的驚悚寓言。三年後,福布斯(Bryan Forbes)將《超完美嬌妻》搬上大螢幕,與《失嬰記》一樣成為經典恐怖電影。

[2] Ellen Moers, Literary Women: The Great Writers (New York: Doubleday, 1976), 90-110.

[3] 「女性歌德」一詞後來引發一系列論爭。不少學者指出「女性歌德」有本質化的傾向,而隨著當代歌德書寫的轉向與後結構理論的興起,不同的詞彙也開始出現,包括「陰性歌德」(feminine gothic)、「歌德女性主義」(gothic feminism)與「蕾絲邊歌德」(lesbian gothic)。關於女性歌德論述簡史,見 Andrew Smith and Diana Wallace, “The Female Gothic: Then and Now,” Gothic Studies 6.1 (2004): 1-7.

[4] 《失嬰記》中的歌德再現呼應了莫德烈斯基(Tania Modleski)的「女性弔詭」(the female uncanny)理論。在論及女性歌德小說時,莫德烈斯基修正佛洛伊德,指出女性在私有空間中所歷經的恐懼,以及難以建構完整主體的焦慮,使得她們比男性更貼近「弔詭」經驗。見 Tania Modleski, Loving with a Vengeance: Mass-Produced Fantasies for Women (New York: Methuen, 1984), 59-84.

[5] 瑪可斯的閱讀啟發自秀爾(Naomi Schor)有名的「女性偏執」理論。見 Naomi Schor, “Female Paranoia: The Case for Psychoanalytic Feminist Criticism,” Yale French Studies 62 (1981): 204-19; Sharon Marcus, “Placing Rosemary’s Baby,” differences: A Journal of Feminist Cultural Studies 5.3 (1993): 121-53.

[6] 不過,薇拉瑞斯同時修正瑪可斯的說法。瑪可斯將「女性偏執」視為對體制權力的抵抗以及對個人隱私的保護,薇拉瑞斯則強調,《失嬰記》中的「個人隱私」──包括婚姻、家庭與醫生/病人關係──恰好是壓迫蘿絲瑪麗的來源。見 Karyn Valerius, “Rosemary’s Baby, Gothic Pregnancy, and Fetal Subjects,” College Literature 32.3 (2005): 116-35.

[7] 關於《失嬰記》與墮胎辯論之間的連結,見 Marcus, “Placing Rosemary’s Baby,” 133-34; Valerius, “Rosemary’s Baby, Gothic Pregnancy, and Fetal Subjects,” 117-20, 129-33.

[8] 原著小說段落如下:“The thing to do was kill it. Obviously. Wait till they were all sitting at the other end, then run over, push away Laura-Louise, and grab it and throw it out the window. And jump out after it. Mother Slays Baby and Self at Bramford.” 見 Ira Levin, Rosemary’s Baby (New York: Signet, 1997), 302.