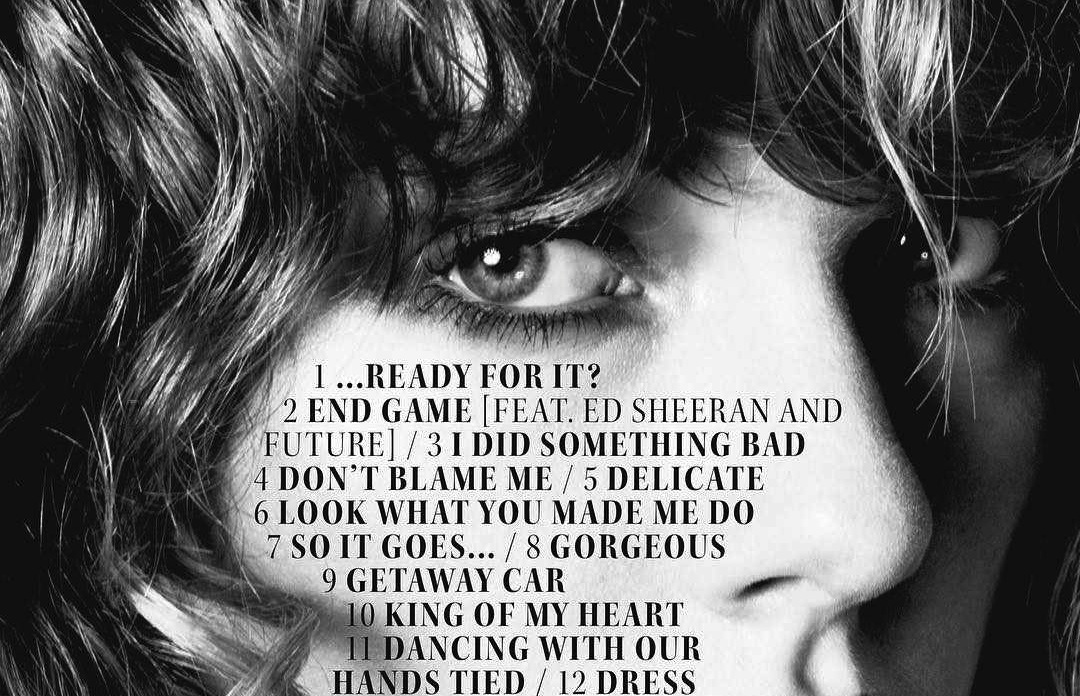

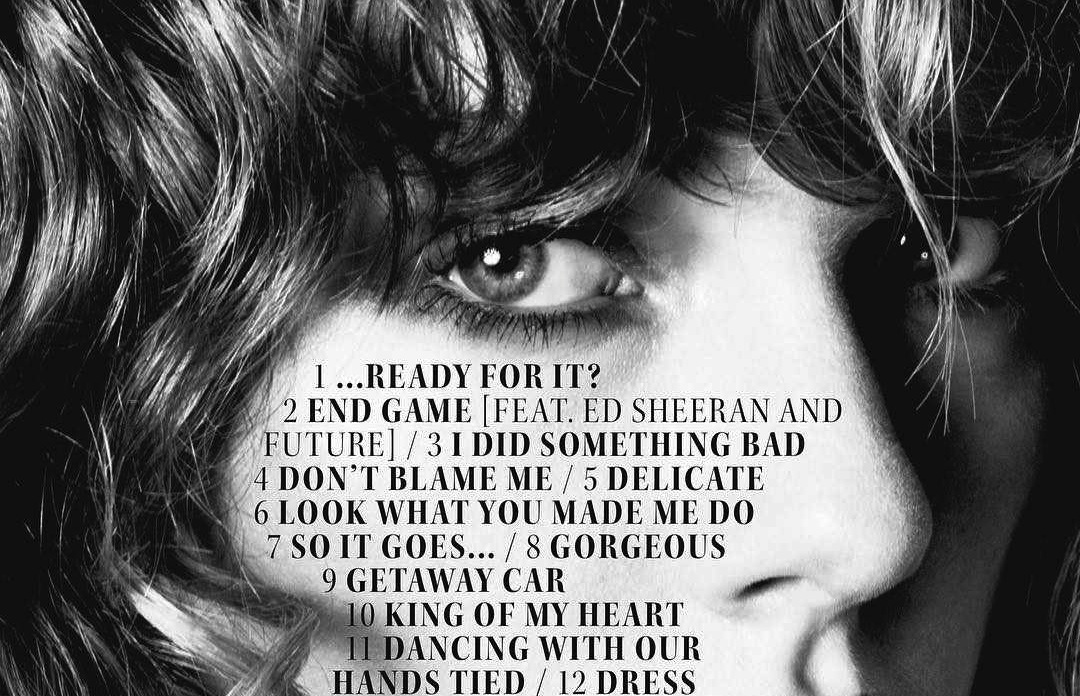

「這是第一個即將見證自己一生紀錄在網路圖像中的世代。」泰勒絲(Taylor Swift)在新專輯《舉世盛名》(Reputation)的序言中這麼說。若從泰勒絲的序言一路聽到最後一首歌,我們會知道,《舉世盛名》是一張擁有清楚意圖、貫徹核心意義的「概念專輯」(concept album)──整張專輯的概念是名聲,整張專輯的美學是後設。

繼續閱讀 “自我即文本:從瑪丹娜到泰勒絲的後設性別政治"

「這是第一個即將見證自己一生紀錄在網路圖像中的世代。」泰勒絲(Taylor Swift)在新專輯《舉世盛名》(Reputation)的序言中這麼說。若從泰勒絲的序言一路聽到最後一首歌,我們會知道,《舉世盛名》是一張擁有清楚意圖、貫徹核心意義的「概念專輯」(concept album)──整張專輯的概念是名聲,整張專輯的美學是後設。

繼續閱讀 “自我即文本:從瑪丹娜到泰勒絲的後設性別政治"

研究所時期修莎士比亞評論時,教授曾帶我們一起討論《仲夏夜之夢》(A Midsummer Night’s Dream)。當我們讀到海倫娜向狄米崔求愛、因而說出「我是你的獵犬」(“I am your spaniel”)的著名場景時,教授忍不住說:「女人,有點尊嚴。」我當場回應:「你不懂海倫娜。」[1]

《金牌特務》(Kingsman)的紳士是男性時尚現代性(fashion modernity)的產物,但金士曼不只是現代的,更是後現代的。

美版《風尚》(Vogue)八月號的封面人物是超模吉吉哈蒂德(Gigi Hadid)與男友贊恩(Zayn)。封面上,兩人穿著全套古馳西裝,顏色鮮艷,樣式花俏。安娜溫圖(Anna Wintour)或著沒有料到,這期雜誌會在發行當下引發爭議。引發爭議的倒不是這對流行文化界的超級情侶,而是封面故事。在這篇文章中,辛納(Maya Singer)以吳爾芙(Virginia Woolf)的《歐蘭朵》(Orlando)開頭,接著談當代時尚界的各種性別翻轉(“gender-bending”)設計,以及封面人物吉吉哈蒂德與贊恩如何互逛彼此的衣櫃,互穿彼此的衣服。[1]

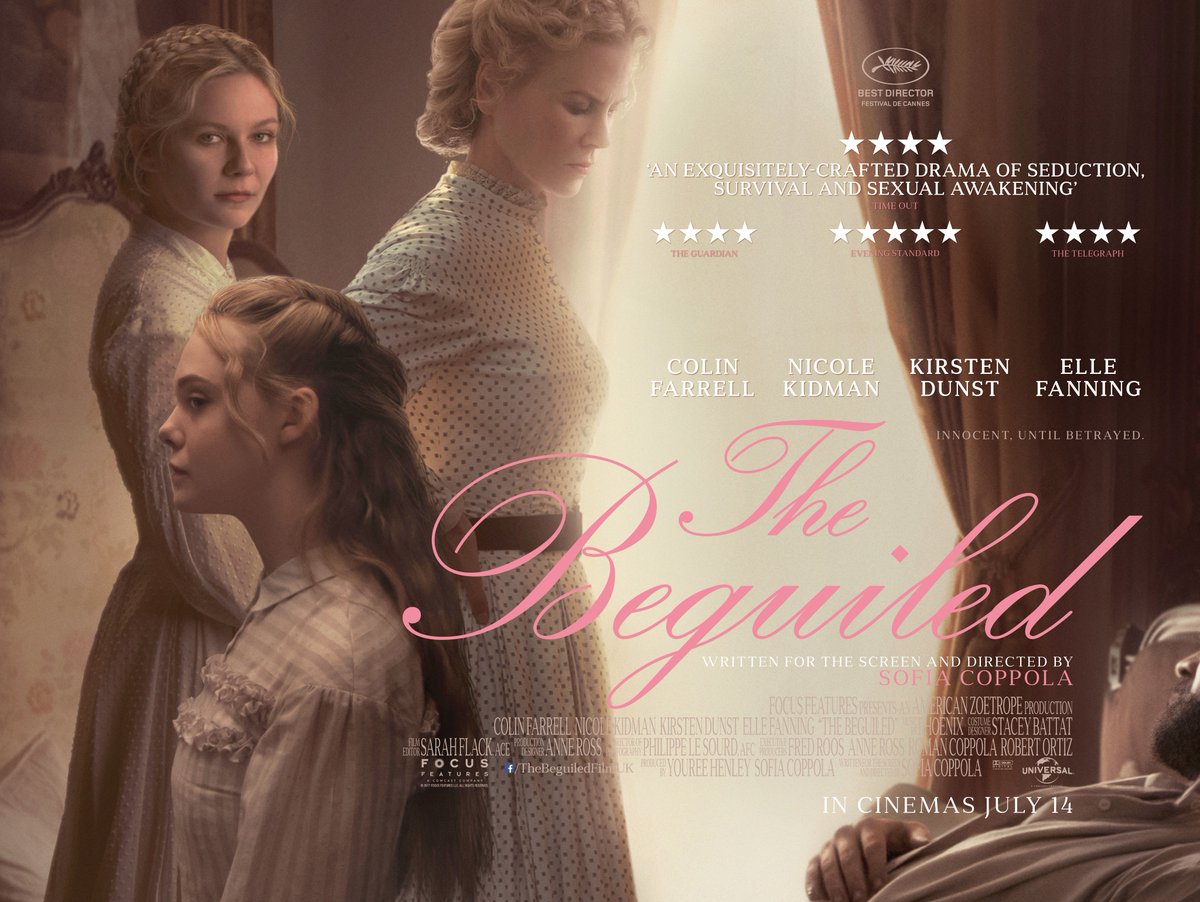

蘇菲亞柯波拉(Sofia Coppola)一直以來都是話題女王。新作《魅惑》(The Beguiled)在正式上映之前即掀起巨大爭議,原因是庫里南(Thomas Cullinan)原著小說中的黑奴角色麥蒂(Mattie)在電影改編中「被消失」。不少人批評柯波拉正進行好萊塢一貫的「白洗」(whitewashing)策略;畢竟,麥蒂在1971年的《牡丹花下》中並沒有缺席,只是改名為海莉(Hallie)。[1] 重要評論雜誌《頁岩》(Slate)和《惡女》(Bitch)紛紛發表文章細數柯波拉過去的「白洗」紀錄 [2],包括2013年同樣引發過爭議的《星光大盜》(The Bling Ring)。[3] 批評家忍不住問,柯波拉聲稱自己想要專注於拍攝女人,難道海莉不是「女人」?

每個珍迷或許都曾夢想過與珍奧斯汀見面。當然,這不是現在才流行起的儀式。自維多利亞時期以來,珍迷對珍奧斯汀的召喚就不曾間斷。亞當斯(Oscar Fay Adams)早在十九世紀末一篇刊登於《新英格蘭雜誌》(The New England Magazine)的文章中寫下自己與珍奧斯汀,以及珍奧斯汀角色的相逢。在巴斯,亞當斯想像自己不只看見了珍奧斯汀,更看見了《諾桑覺寺》(Northanger Abbey)與《勸服》(Persuasion)中的男男女女。[1] 十年以後,希爾(Constance Hill)的奧斯汀召喚不再只是一篇文章,而是一整本書。在1902年的《珍奧斯汀之家與好友》(Jane Austen: Her Home and Her Friends)中,希爾描述珍奧斯汀擁有巨大的魔力,讓她著魔般地拜訪所有她曾留下痕跡的地方。在希爾口中,這些殘留珍奧斯汀氣味的地方,名為「奧斯汀境地」(“Austen-land”)。[2] 她在珍奧斯汀出生並成長的史蒂文頓(Steventon)中宣稱自己看見少女奧斯汀與姊姊卡珊卓的身影;她幻想自己目睹珍奧斯汀走入貝辛斯托鎮(Basingstoke)的舞會。奧斯汀境地充滿了鬼魂──珍奧斯汀的鬼魂。[3]

歷史上,每隔一段時間就會掀起一陣珍奧斯汀狂熱。緊接在珍奧斯汀之後的維多利亞時期有珍迷,一次大戰期間有珍迷,二次大戰期間有珍迷,一直到九〇年代,柯林弗斯(Colin Firth)主演的BBC經典影集《傲慢與偏見》(Pride and Prejudice),以及海倫費爾汀(Helen Fielding)的一本《BJ單身日記》(Bridget Jones’s Diary),再次帶起一波延續至今的「後女性主義」奧斯汀浪潮。[1] 珍奧斯汀的粉絲有個代號,叫做珍迷(Janeites);珍奧斯汀的熱潮也有個名字,叫做奧斯汀熱(Austen-mania)。兩個世紀以來,大家一直想知道,為什麼不是其他小說家,偏偏是珍奧斯汀備受寵愛?布朗斯坦(Rachel M. Brownstein)甚至寫了一本珍奧斯汀研究,書名就叫做《為什麼是珍奧斯汀》(Why Jane Austen?)。[2]

《逃出絕命鎮》(Get Out)上映期間正好遇上「川普美國」的來臨,因此有人將這部電影視為川普美國的文化產物,甚至稱它為川普時期的第一部偏執恐怖電影。[1] 但這樣的評論或許正好收編了《逃出絕命鎮》的批判力道。因為,《逃出絕命鎮》真正的恐怖來源不是很白的「川普美國」,而是沒有比較不白的「歐巴馬美國」。